History of the United Kingdom of Lunda Tchockwe

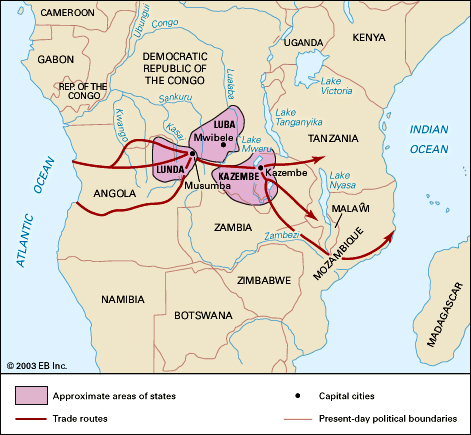

Lunda and Luba States—among the larger of the Bantu states in the 15th–19th century,

shown with neighbouring Kazembe and some of the major trade routes. In Encyclopædia Britannica, Inc.

O REINO DA LUNDA (Aruwund)

O Reino da Lunda (1050-1887), também conhecido como Império Lunda, foi uma Confederação africana pré-colonial de estados, desde o Katanga, desde o Rio Luio até Liambeji ou Zambeze e o noroeste da Zâmbia. O seu estado central ficava no actual Katanga ou a capital Imperial a famosa MUSSUMBA.

O Reino da Lunda ficou dividido no século XIX, quando ocorreu as guerras intestinais na Corte da Família Real do Império entre o século XIV, XV ou XVI e por causa do tabú da Soberana Lueji. O Reino dividiu-se em trés partes, sendo;

- Reino Lunda Luba

- Reino Lunda Ndembo

- Reino Lunda Tchokwe

De acordo com os EUROPEOS, os Tchokwes estabeleceram o seu próprio reino com a sua língua e costumes, porém a verdade dos factos ocorridos, esta sendo escrito actualmente num trabalho investigativo, que os leitores terão em vossas mãos nos proximos tempos. Os Chefes Lundas e o povo continuaram a viver na região Lunda porém diminuidos de poder.

O Rumo da História é diferente, da que conhecemos nas Universidades da Europa ou mesmo de alguns países de Africa.

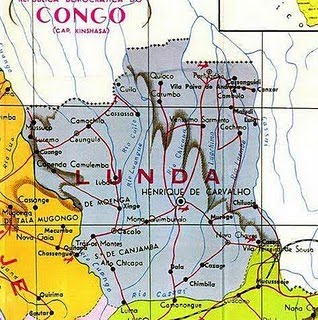

No início da era colonial (1884 - Conferência de Berlim) o coração da terra Lunda foi dividido entre a Provincia de Angola portuguesa, o Estado Livre do Congo do rei Leopoldo II da Bélgica e o noroeste da Britânica Rodésia, que viriam a tornar-se em Angola, R.C.Congo e Zâmbia, respectivamente.

Mwene Dumba Watembo, Rei dos Lunda Tchokwes 1874As Dinastias do Reino Lunda (Aruwund)

Essas dinastias tem sua origem a partir do coração do próprio povo Lunda pré historico, o povo MBUNGO, e o primeiro fundador ou organizador politico do ESTADO LUNDA, Yala Mako, ou seja Yala Yamuaka, significa que Unhas de longos anos, titulo do poder politico agarrado a longos anos.

Yala Yamuaka, segundo a tradição oral Lundês, era irmão mais velho de Kunde, casado com a Konde (Feijão e banana)nomes originárias da língua Lunda, aqui escritos erradamente por Europeos que não sabiam pronúnciar as línguas Africanas, e este casal nasceu 3 filhos e uma filha de nomes; TCHINGULI, TCHINHAMA, NDODJI (Ndoji) e a LUEJI (Rweej ou Nawej). De acordo com a nossa tradição, o título de poder político é transmitido através de LUCANO, uma pulseira de tendão ou MUJIPA seco, de um parente morto para que o futuro Chefe tenha coragem de governar.

Reza a mesma história, Yala Yamuaka tem um outro irmão Thumba Kalunga, esse Thumba é o paí de MUACANHICA, MUAMBUMBA, MUAKAHIA, MUANDUMBA e TEMBO.

Num dia desse, o TCHINGULI e o TCHINHAMA, foram beber a famosa bebida hidromel, ao regresso a casa espancaram o paí deles, o velho KUNDE, criando-lhe infecções internas e ele velho, ao se sentir moribundo, zangou-se com os dois filhos e, chamou a “cassula” a ultima, a LUEJI (RWEEJ) e vestiu-a, o LUCANO, deu lhe o poder de governar o Estado do Reino da Lunda.

A pós a morte do velho KUNDE, a LUEJI ou RWEEJ torna-se uma brilhante chefe do Estado do Reino da Lunda, a Rainha de todos os filhos do Estado, e ela vivia com uma serie de governandas, entre elas a sua prima KAMONGA LUANZE, irmã da TEMBO, que é a mãe do Ndumba Tembo ou título politico de Dumba Watembo, filho menor de Tembo LUCOQUESSA irmã menor da NACAMBAMBA, irmão de YALA YAMUAKA e KUNDE.

Ninguém sabe ao certo em que século tudo isso aconteceu, são factos pré históricos e pré coloniais ou seja antes da chegada dos EUROPEOS.

A Corte Real da Rainha LUEJI ou RWEEJ, era também composta por varias outras entidades do seu tempo, entre eles; Thinguli, Tchinhama, Ndoji e toda a família real Lundês. Foi um Reino economicamente muito forte, com uma agricultura muito bem estruturada, trabalharam o ferro, o cobre e os tecidos, foram fortes no comércio de escravos, marfim e artesanato.

É no auge da sua governação que todo o mal acontece ao Estado do Reino Lunda, a formação do Império, e a decadência do mesmo e praticamente o desmoronamento do grande pontentado de Africa.

Certo dia, os soldados trouxeram-na um ladrão da tribo Tchiluba, chamado ILUNGA, e grande caçador que foi apanhado quando roubava a famosa bebida hidromel, que era parte servida na Corte da Rainha LUEJI. Uma reunião da Corte foi convocada de emergência para se decidir, da sorte do ladrão. A maior parte dos membros da Corte decidiram matar o ladrão, porém a Rainha LUEJI na sua qualidade de Chefe, e porque engraçou-se no seu coração com o ladrão, pediu aos membros da Corte, para que não o matassem, e que fosse viver no seu quintal como escravo e mão de obra na construção de residências. Pedido aceite, ILUNGA passou a viver no quintal da LUEJI como seu escravo. Durante a sua estada no quintal da Rainha, ILUNGA passa a ter relações intimas com a prima e a própria Rainha Lueji.

A Lueji como já tinha a pretensão de ficar com ele como seu marido, surpreendeu a Corte, convocando uma Assembleia Estadual e apresentou o ladrão como seu esposo.

É este facto que constitui uma grande violação do tabú do povo ARUWUND, que constituia em os membros da corte ou simplesmente “MUANANGANAS” que significa também “proprietários da terra” ou “Mwaantaangaand” nunca contrairem o matrimonio com um VASSALO ou TCHILOLO. Portanto, como é uma violação de um PACTO SAGRADO, os membros da Corte revoltaram contra a Rainha Lueji.

O desmoronamento da corte da Rainha Lueji, tem lugar com a saida massiva de grandes nomes de personalidades da família Real ARUWUND, Tchinguli, Tchinhama, Ndodji, Thumba Kalunga (Muacanhica, Muambumba, Muakahia, Muandumba e Tembo) e um punhado de populações inteiras descontentes com a violação do pacto sagrado.

As etapas importantes do Reino da Lunda, desde YALA YAMUAKA até MUAAT YAAV, e o nascimento da palavra “AIOKU KU TCHINGULI” o termo AIOKU que a LUEJI usou pretendia explicar aqueles que querem ir, podem ir, etimologia da língua tchokwe e, é aqui o nascimento de uma parte de um grupo do povo aruwund, que hoje conhecemos como povo TCHOKWE(deixem ir ao Tchinguli).

Rei Mwene Kapenda Kamulemba

Este Soberano Lunda Tchokwe, Celebrou o 1.º Tratado de Protectorado com Portugal 1885

Mwaantaangaand do Reino da Lunda

• Nkonda Matit (Séculos XI ou XVI) não há prcisão.

• Cibind Yirung ( Governou entre 1600 - 1630)(ILUNGA)

• Yaav I um Yirung (Governou entre 1630 - 1660)

• Yaav II um Nawej (Governou entre 1660 - 1690)

Mwene Dumba Watembo, Rei dos Lunda Tchokwes, 1874

Rei Mwene Kapenda Kamulemba, 1885

Do Mwata Jamwo Kauma, Rei da Lunda, 1928

No proximo texto falaremos de TSHIBINDA ILUNGA (Cibind Yirung), do MUAAT YAAV e do nascimento do TCHOKWE (Aioku) e as dinastias das ambas as partes, até a fundação em 1956 do ATCAR Movimento do resgate da Independência do REINO DA LUNDA, este movimento também conhecido por Associação dos Tchokwes de Angola, Congo e Rodêsia Britânica, fundada por Abrás Muhunga Muatchissengue Watembo e Smart Tchata, a partir do Congo Bélgica.

Dom Mwata Jamwo Kauma Rei da Lunda, 1928

O Reino Lunda, que no Séc.XVII chegou a ser um dos grandes potentados de Africa, foi fundado no início do Séc.XVI, por Mwatiânvua e sua mulher Lukocheka.

Segundo a tradição lunda, Mwatiânvua era descendente de Lweji, filha de Kondo grande chefe lunda, que era casada com o grande caçador Luba Tyibinda Ilunga. Depois da morte de sua mãe, Muatiânvua, submeteu várias tribos lundas e formou um Reino, nos finais do séc. XVI.

Embora fosse um Reino só e coeso em todos os aspetos e sentidos, Mwatiâmvua governava a metade Norte e a Rainha Lukocheka reinava na metade Sul. Tinham poderes iguais, e as decisões que fossem concernentes ao Reino como um todo, eram baseadas no consenso dos dois, ajudados pelo conselho de séculos (velhos).

É um Reino economicamente muito forte, com agricultura muito bem estruturada, com milho, massango e massambala, trabalharam o ferro, o cobre e os tecidos, foram fortes no comércio de escravos, marfim e tecidos.

No Séc. XVIII, uma parte do povo decidiu migrar para a região do atual Moxico, dando origem ao povo Tchokwé (Kiôco). Foi o primeiro sinal de fragmentação do Reino Lunda, que talvez fruto do crescimento econômico, ou das facilidades de vida, dadas pela exuberância do solo, foram-se entregando mais aos prazeres da vida do que aos interesses do Reino.

Depois de lutas com os Tchokwé até ao fim do século XIX, os Tchokwé sublevaram-se definitivamente, forçando as barreiras de governantes lunda que os cercavam e expandiram-se rapidamente para norte e sul.

Lundas e Tchokwes

Há muitos séculos atrás os Lundas e tchokwes tinham sido um povo só. Saíram do mesmo núcleo, a grande diferença é que os Lunda ficam no seu território desde sempre, os tchocwe transformam-se num grupo de extrema mobilidade que a partir do século XVI percorre todo o país. São essencialmente caçadores e comerciantes saindo, por isso, em busca de marfim borracha, etc. Essa extrema mobilidade não lhes permite desenvolver estruturas políticas tão pesadas como era a hierarquia da Mussumba, por isso fazem aquilo que se chama a diáspora Tchokue, inflectem para o sul, dividem os Nganguela ao meio. Angola tem Tchokwe em todo o território. No final do século XIX os Tchokwe regressam ao seu território de origem, tomam, militarmente, o poder dos Lunda e absorveram as suas instituições.

Em 1885, ocorre a primeira invasão Tchokwé, que munidos de armas capturaram seis mil lundas, após Musumba, a capital do império, ter sido saqueada. Dois anos depois, em Janeiro de 1887, ocorre uma nova invasão Tchokwé. Musumba foi incendiada e os lunda ficaram sob domínio Tchokwé, até ao final do século XIX.

Os Tchokwé estabeleceram então o seu próprio reino com a sua língua e costumes. Os chefes lundas e o povo continuaram a viver na região lunda porém diminuidos de poder.

A expansão dos Tchokwé levou-os para além das fronteiras de Angola, encontrando-se grandes núcleos na República Democrática do Congo e na Zâmbia.

Dominação Européia

No início da era colonial (1884) o coração da terra lunda foi dividido entre a Angola portuguesa, o Estado Livre do Congo do rei Leopoldo II da Bélgica e o noroeste da britânica Rodésia, que viriam a tornar-se em Angola, R.C.Congo e Zâmbia, respectivamente.

Em 1908, o Estado Livre do Congo deixa de ser propriedade da Coroa e torna-se colónia da Bélgica, sob o nome de Congo Belga, permanecendo assim por quase 60 anos. Por sua vez, o Império Lunda – inicialmente repartido entre o reino Portugal e o Estado Livre do Congo –, encontrava-se, desde meados do século XIX, em decadência, já que “o poder do Mwant Yaav, em larga medida apoiado no comércio de escravos, acabou por ser afetado pela abolição deste tráfico”.

No início do século XX, após a expulsão dos Tchokwé que acabaram sendo vencidos pelas forças coloniais portuguesas, por volta de 1920, o Império Lunda já havia perdido alguns territórios e muito do seu poderio inicial. Diz-nos Manuela Palmeirim que “é decorrente deste contexto histórico que muitos grupos distintos a nível linguístico se encontram frequentemente designados na literatura como ‘povos lunda’, hoje grupos inteiramente autónomos mas que, outrora, partilharam uma unidade política comum sob a autoridade do Mwant Yaav e que reconhecem esta ligação através de um corpus de tradições orais. Podem ser referidos como “lunda” – para além do próprio grupo a partir do qual o império se originou e que ficariam conhecidos na literatura por ‘lunda do Mwant Yaav’ (os aruwund) – os ndembu (ou lunda-ndembu), os yaka, os luvale (também designados por lunda-baluvale ou lwena), os imbangala (reino de Kasanje), as gentes do Luapula sob o domínio do rei Kazembe (…)”.

As variantes linguísticas

Os Lunda-Tchokwé são o grupo etnolinguístico predominante do nordeste de Angola, tendo-se estabelecido, em finais do século XIX, nas províncias administrativas da Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico, mas estendendo-se, posteriormente, até ao interior da província da Huíla.

Segundo Vatomene Kukanda, este grupo apresenta poucas variantes linguísticas. Na província da Lunda-Norte predominam o lunda, o cokwe (kioku), o mataba, o kakongo ou badimba e o mai. Na província da Lunda-Sul: o Tchokwé (kioku). Em uma parte da província do Moxico: o lunda-lua-shinde, o lunda, o ndembo e o Tchokwé (kioku). Noutra parte das províncias do Bié e do Kuando-Kubango: o cokwe (kioku).

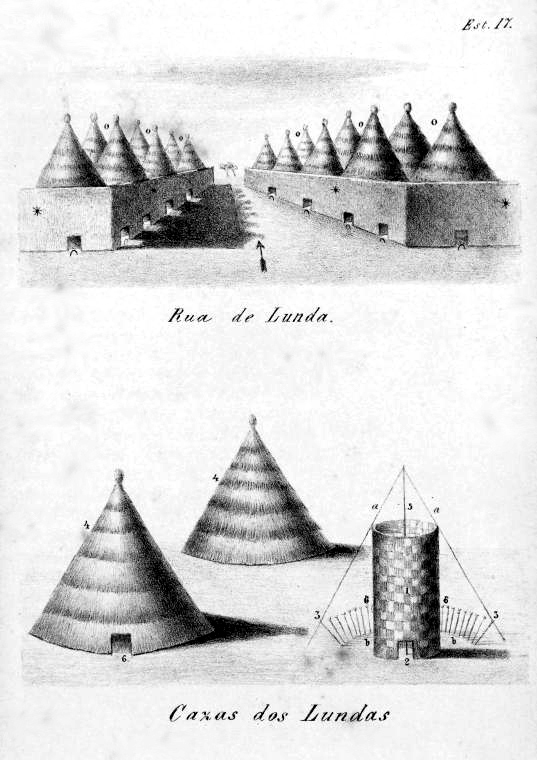

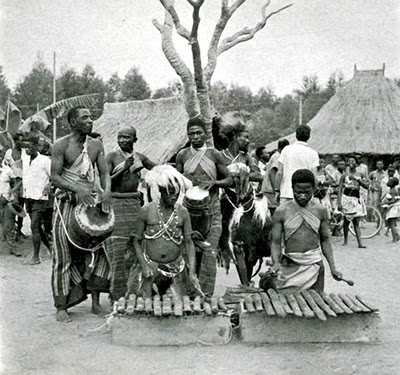

O artesanato Lunda e os desenhos na areia

Apresentavam, em 1960, uma população de 360 mil pessoas, que se espalhavam por milhares de quilómetros quadrados, não apresentando, por este fato, uma população densa. Por tradição, são caçadores savânicos, embora hoje vivam da agricultura.

Máscara Lunda

São também grandes artistas a trabalhar em ferro ou madeira. José Redinha revela-nos que os Tchokwé constituem a parte que mais se destaca neste grupo etnolinguístico e que a designação Lunda-Tchokwé é, a bem dizer, de ordem histórica, porque, na realidade, quem predomina são os Tchokwé.

Escultura Lunda

Para além de hábeis em várias espécies de artesanato, os Tchokwé (kioku) ou Quiocos (na forma aporteguesada), estando na aldeia ou no acampamento de caça, sentados à volta da fogueira ou à sombra de árvores frondosas, costumam passar o tempo a conversar e vão ilustrando os temas dessas conversas com desenhos na areia. Muitos desses desenhos, de acordo com Paulus Gerdes, pertencem a uma velha tradição. Referem-se a provérbios, fábulas, jogos, animais, etc. Acabam por desempenhar um papel importante na transmissão do conhecimento e da sabedoria de uma geração para a seguinte.

Partilhado por Pedro DinisPIL